業界トップランナー鍋野敬一郎氏コラム第85回「ERPシステムのリニューアルとDX推進戦略の関連性を紐解く~先行事例からDX推進のポイントを見極める(中堅中小企業内向きDX事例)、その3~」をご紹介します。

□はじめに

先日、海外ファンドの人から日本のICT動向とDX推進について質問を受けました。

その回答をする前段として、まず日本の企業システムの状況についてこれまでの背景を説明してから説明することにしました。と言うのも、日本の基幹システムは欧米同様に日本でもERPシステムが8割以上導入されていることになっていますが、その内容が大きく違っていることを理解してもらう必要があるからです。IT業界の人は知っている人も多いのですが、日本企業のERPシステムはその大半が会計領域に偏っています。筆者はかつて大手ERPベンダに所属して、これと並行してERP研究推進フォーラムという業界団体で研修や市場調査などを担当していました。ERP研究推進フォーラムでは、毎年ERPについてアンケート調査をしていてその調査結果では、ERPシステムを会計系(財務会計、管理会計、経営管理)で約7割以上が導入していました。しかし、会計系以外では、在庫管理、購買管理(調達管理)が約3~4割と減り、販売管理や生産管理については独自開発システムの比率が逆に約3~4割となります。また、導入するときにERPパッケージにアドオン、カスタマイズをして現行業務に沿った独自仕様システムに作り変えています。つまり、日本企業では、ERPパッケージを自社基幹システムのパーツとして部分利用しているケースが大半で、欧米のようにERPパッケージに合わせた業務標準化は実現していません。

SIベンダは、ERPパッケージの導入だけではなくその改変と保守運用を担うことで大きな利益を得ています。これが企業の基幹システムの維持コストが、IT予算の約8割を占めている理由の1つです。さらに、こうしたERPシステムの導入、運用をコンサル会社やITベンダへ丸投げしているため当然コストが高くなっています。欧米企業の一般的なケースだと、社内にERP技術者を内製化して、ERP標準機能をそのまま利用することでコストを抑えています。販売ノウハウや生産ノウハウなどは独自ノウハウなので標準化できませんが、バックオフィス業務は誰でも出来る方が良く、最近SaaS型ERPやクラウドサービスでシステムリニューアルとDX推進に取り組む企業が増えているのは業務のメリハリを考えたうえでの判断です。今回は、DX推進について説明いたします。

■基幹システムとDXプロジェクトの進め方

中堅中小企業では、ERPシステムを導入していない企業もまだ数多くあります。これは、オフコンやメインフレームを導入していて、ここに独自開発したシステムを構築しているケースが多いためです。財務会計など経理システムや固定資産管理などは、パッケージシステムを利用するケースも多いのですが、未だ部署ごとにシステムがバラバラに導入されていて、これをデータ連携しています(バッチ処理によるファイル連携など)。システムごとにマスタや組織が微妙に違っていて、これを変換して読み替えています。データベースが複数あるので、データ取得タイミングでヌケモレや不整合が生じます。つまり、ツギハギの基幹システムとなります。また、ERPシステムを会計中心に導入している企業は、マスタや組織は整理されていますが、事業部や業務ごとに複数システムがあるためデータ連携に時間と手間が掛かります。こうした状況でDX推進プロジェクトを立ち上げると、ちょっとした混乱が生じます、それはDXが部分最適になりやすくDXを全社へ展開することが難しくなります。業務プロセスがバラバラのままなので、その状態でトランスフォーメーションしても効果が限定的です。DX推進について、こうした失敗する理由を認識していない人がトップに居ると、DXプロジェクトの大半が中途半端な結果となります。目指す目標は正しいのですが、身の丈に合っていないので途中で力尽きて中断、結果的に部分的な成功で終わって効果が出ないのです。

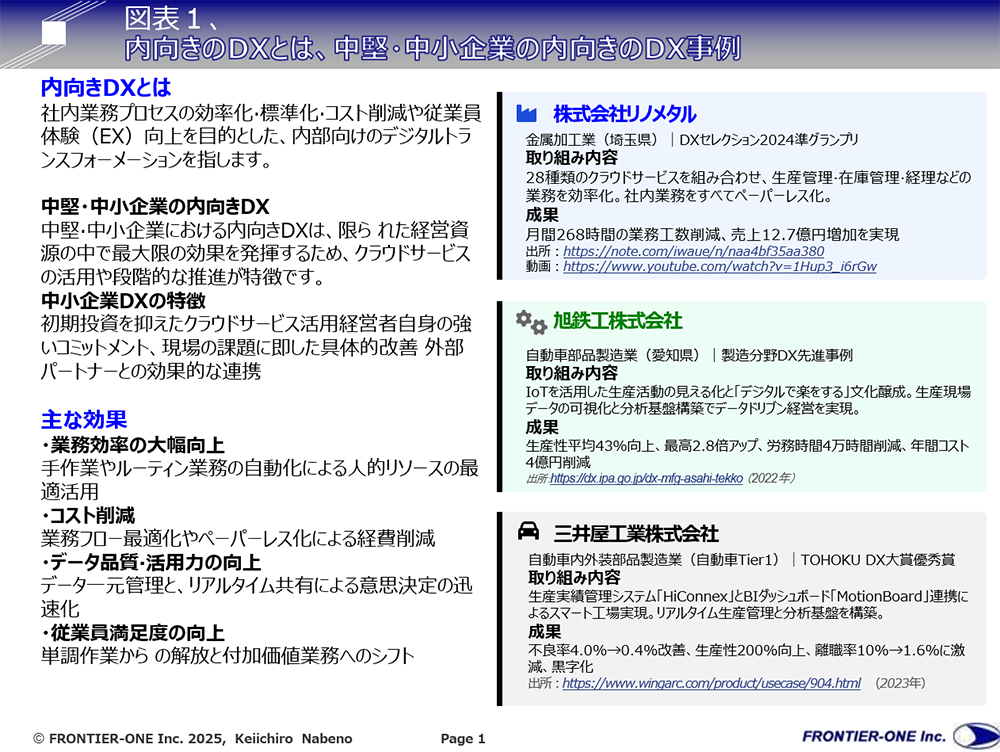

例えば、「内向きのDX」では、社内業務プロセスの効率化・標準化・コスト削減などを目指して取り組むDXですが、試作段階(PoC)で成功しても他部門では頓挫します。そもそも前提条件(マスタ、組織、業務プロセスなど)が違っているため、上手く展開できません。結果的に個別対応となり手間とコストと時間が掛かり行き詰ります。1つ目のDXプロジェクトを成功させることにこだわり過ぎて、その先の展開を考えなかったことが敗因です。

内向きのDXを成功に導くポイントは、まずDX推進体制を①経営層中心のDX推進委員会(オーナーシップ&評価)と②実務者と社外DX支援者(コンサル会社やITベンダなど)のDX推進室(実行部隊)の2つに分けます。

- DX推進委員会は、DXプロジェクトの投資とメンバー選定に責任を負います。その進捗と評価を随時チェックするとともに、プロジェクトが行き詰った場合は速やかに中止/仕切り直しを行います。失敗した場合はその総括をして、全社への説明を行う必要があります。

- DX推進室(DX推進チーム)は、具体的なDXプロジェクトに取り組みます。ITプロジェクトとの違いは、複数展開(他部門、ヨコ展開)を前提とした取り組みとなります。これを考えておかないと、PoCだけで終わるDXプロジェクトとなります。事業や組織によって、同じテーマでDXを推進しても必ずギャップがあって同様に進みません。他部門との違いがあって当然なので、その違いを見極めてそのまま使えるところだけ進めます。

※前回コラムの図表4参照

DXプロジェクトは、企業価値を高めるための取り組みなので、短い期間で確実に効果を上げる必要があります。ダラダラしていると、ライバル会社に先を越されてDXの価値が無くなります。フェーズ1は6か月程度(1つ目)、フェーズ2は1年~1年半(複数展開)、フェーズ3は1年半~3年まで(全社展開)とスピード重視です。この進捗管理と評価を担うのが①DX推進委員会です。停滞しているプロジェクトに介入して、速やかに問題を解決する必要があります。前述したように、ERPシステムが全社導入されていないとDXプロジェクトの導入スピードが遅くなります。

■中堅・中小企業における内向きのDX成功事例

中堅・中小企業こそ内向きのDXに取り組んで、企業価値を一気に高めて行くことが出来ます。しかし、やみくもにシステムを導入しても、大手のコンサル会社やITベンダに頼んでも成功しません。事実、日本企業のDX成功率は1割以下です。という事から、限られた経営資源を効率的かつピンポイントに導入する必要があります。

【中堅・中小企業の内向きのDX推進ポイント】

・小さく始めて大きく育てるステップアップ型DX推進

・社外丸投げではなく、出来るだけ内製化して社外リソースを上手く活用する

・複数のシステム/サービスを組み合わせて利用する

・全社員をデジタル人材に変えるような構想を考える(コア人材大事)

・業務プロセスの見直し必須(属人化リスク回避、誰でも出来る業務を目指す)

・行き詰ったら立ち止まる。無理せず別のアプローチ。

DX推進プロジェクトというイメージだけ見ると、難易度の高いハイレベルな取り組みのように思いますが、そのイメージのまま計画してDXプロジェクトを行うと高い確率で破綻します。それは、難易度を自分で高く設定してしまっているので、誰がやっても難しいからです。外部のコンサルやベンダに丸投げすると、彼らが居なくなったところでやっぱり頓挫します。ということは、誰でも使えるシステムやサービスを組み合わせて、今まで出来なかったことを素早く簡単に実現する、出来れば6か月~1年くらいで1つの部署に導入できるくらいが理想的ということになります。逆にこれを越えるものは、今やらない方がいいでしょう。(先送りしてください)

事例1、株式会社リノメタル

生産管理、在庫管理、経理など、実に28種類のクラウドサービスを巧みに組み合わせることにより、月間268時間もの業務時間削減を実現。動画で詳しく紹介されています。

動画:https://www.youtube.com/watch?v=1Hup3_i6rGw

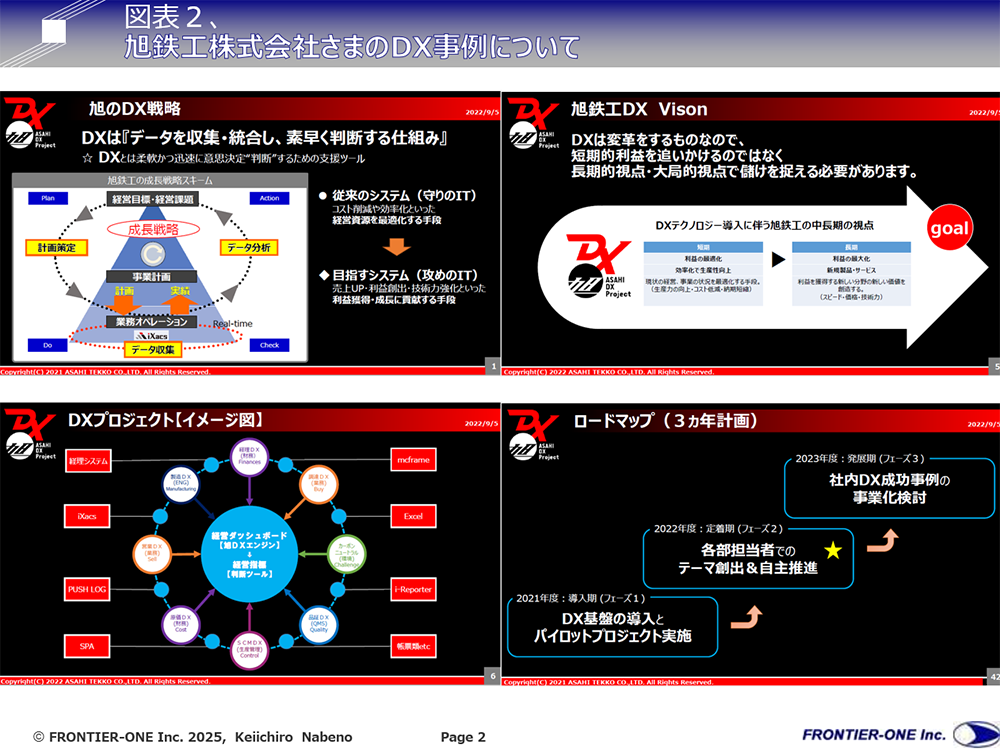

事例2、旭鉄工株式会社

独自にIoTサービス(iXacs)を開発して、現場の見える化と見せる化(ダッシュボード)でムダを誰でも分かるようにした。ここからカイゼンを回して、効果を積み上げて生産性平均43%向上、最高2.8倍アップ、労務時間4万時間削減、年間コスト4億円削減を実現。

事例3、三井屋工業株式会社

スマート工場の実現を掲げて、複数テーマに取り組む。先進的なのは、新設の東北工場で徹底した自働化とデータ収集、そのデータ分析に基づいた不良ゼロへの取り組み。生産実績管理システム「HiConnex」とBIダッシュボード「MotionBoard」連携によるスマート工場実現。リアルタイム生産管理と分析基盤を構築。その成果として、不良率4.0%→0.4%改善、生産性200%向上、離職率10%→1.6%に激減、黒字化を実現。

内向きのDXプロジェクトについて、DX推進のポイントとその事例についてご紹介しました。こうした取り組みは、いずれも小さく始めて次第に大きく広げて成果を上げているところが特徴です。当然お金も時間も掛かっていますが、コンサル会社やITベンダに丸投げしたプロジェクトではありません。いずれの企業も、現在では外向きのDXに取り組んでいて市場拡大や新規事業への取り組みによる成長戦略を描いています。内向きのDXプロジェクトは、組織の結束力やデジタルに対する理解と使いこなす準備フェーズとして有効な手段でした。DXプロジェクトは、企業自らが常に回し続ける取り組みとなってこそ成功につながると思います。次回は、外向きのDX事例について紹介します。これと並行してDX推進することで、ダイナミックに企業体質を強化することが可能となります。

次回は、事例からその詳細について紹介します。