国内電炉メーカートップの東京製鐵株式会社は、資源循環促進と脱炭素社会を実現するグリーン鋼材(生産時のCO2排出量が少ない鋼材)の輸出量が過去最大になる中、社内では多様な貿易関係書類の多くが紙やPDFで作成・管理されていたため効率化が急務となっていた。解決策として双日テックイノベーションの貿易事務特化型実務自動化クラウドサービス「Trade Hub」にいち早く注目した同社は、船積書類のほぼ全てをデータ化することで書類作成作業負担を劇的に削減。チェック作業負担も軽減するとともに、本来注力すべき海外向け営業活動にマンパワーを捻出できるようになるなど好循環が生まれているという。

ユーザープロフィール

東京製鐵株式会社

- 企業名:東京製鐵株式会社

- 所在地:東京都千代田区霞が関3-7-1

霞が関東急ビル15階 - 設立:1934年11月23日

- 従業員数:1,055人(2023年3月31日現在)

- URL:https://www.tokyosteel.co.jp/

- 事業内容:1934年の創業以来鉄の生産に携わる国内最大手の電炉メーカー。H形鋼を主力にホットコイル(熱間圧延鋼帯)、酸洗鋼板、表面処理鋼板、異形棒鋼などユーザーニーズに応える幅広い製品を送り出してきた。現在は、最新設備の積極的な導入と工場の集約化、専門エンジニアの養成など、高度化・多様化する国内外ニーズに応えるために新たな技術革新を続けている。

Before/After

課題/目的

- 海外へのグリーン鋼材輸出量が急増し貿易業務の煩雑さ解消が急務だった

- 貿易関係書類のデータ化が遅れ、手作業による作成や管理に時間と手間がかかっていた

- 船積書類には高い正確性が求められるため、少しの記載ミスでも契約不履行になるリスクがあった

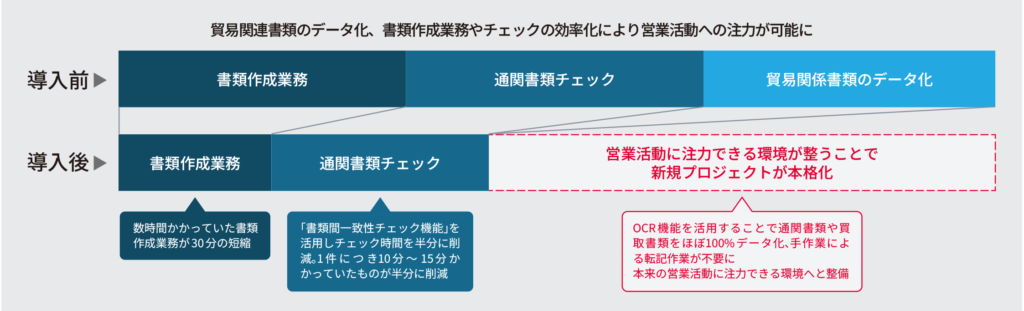

導入効果

- 煩雑な業務負担が軽減し数時間かかっていた書類作成業務が30分程度に短縮

- 貿易関係書類はほぼ全てデータ化され手作業の転記作業も不要になり業務が迅速化

- 船積書類間の不一致を自動チェックし手続きの遅延を防止

- 営業活動に注力できる環境が整うことで新規プロジェクトが本格化

目次

- グリーン鋼材の輸出量が過去最大を記録する中で貿易業務の効率化が急務

- 書類読み取り精度の高さと業務の自動化で迅速かつ正確な処理を期待

- 貿易書類はほぼ100%データ化し書類間一致性チェック機能で手続き遅延を防止

- 更なる読み取り効率の向上と船会社への運賃支払い処理の自動起票に取り組む

グリーン鋼材の輸出量が過去最大を記録する中で貿易業務の効率化が急務

東京製鐵は、最新の電気炉を活用する国内屈指の鉄鋼メーカーだ。鉄スクラップ100%を原料とする独自のリサイクル技術で、年間300万トン以上の高品質な鉄鋼製品を国内外に供給する。高炉法で製造された製品に比べ、電炉法では製造時に発生するCO2が5分の1と極めて低いため、資源循環促進と脱炭素社会を実現する真のグリーン鋼材として国内外からの需要が急速に高まっている。

東京製鐵 執行役員 海外営業部長 グリーンEV鋼板事業推進室長 酒井 久敬氏は「当社は長期環境ビジョン『Tokyo Steel EcoVision 2050』を掲げ、製造プロセスの低炭素化や再生可能エネルギーの導入など、持続可能な社会を支える技術革新を進めるとともに、グリーン鋼材の製造・販売を2030年に600万トン、2050年に1,000万トンを目指しています。2023年は世界的なグリーン鋼材の需要増加に伴い、輸出量が80万トンと過去最高を記録しました」と説明する。

グリーンEV鋼板事業推進室長

酒井 久敬 氏

グローバル市場のグリーン鋼材ニーズが高まる中、社内で課題となっていたのが貿易業務の煩雑さだったという。「当社は2021年から全社的に業務効率化を目指す『全社スマートファクトリー推進プロジェクト』を推進しています。国内4工場の製造プロセスのみならず購買、営業、輸出、総務に至るまでのスマート化、省人化、効率化を目指していますが、営業では輸出量が大きく増える中、貿易に関わる書類作成業務の非効率が課題の一つとなっていました」と酒井氏は語る。貿易業務では多様な書類(通関書類、契約書、船積書類など)が用いられるが、その多くは手作業による作成や管理が行われていたため、プロセスが煩雑で費やす時間が長く、改革が急務となっていた。

東京製鐵 海外営業部 海外営業課 松並 由香利氏は、「これまでの貿易業務では紙書類やPDFでの管理が主流でした。そのため手作業で転記したり紙書類を管理したりするための手間と時間がかかっていた上に、記載ミスが発生するリスクや紛失などの懸念もあり、業務のスピードと正確さを改善する必要がありました」と打ち明ける。RPAの活用を試みたこともあったが、貿易関係書類は会社ごとにフォーマットが異なるため、想定したほど自動化が進まなかったという。東京製鐵 海外営業部 海外営業課 松並 由香利氏は、「これまでの貿易業務では紙書類やPDFでの管理が主流でした。そのため手作業で転記したり紙書類を管理したりするための手間と時間がかかっていた上に、記載ミスが発生するリスクや紛失などの懸念もあり、業務のスピードと正確さを改善する必要がありました」と打ち明ける。RPAの活用を試みたこともあったが、貿易関係書類は会社ごとにフォーマットが異なるため、想定したほど自動化が進まなかったという。

倉掛 望友 氏

また、東京製鐵 海外営業部 海外営業課 倉掛 望友氏は、輸出関連書類の整合性について言及する。「私は通関書類や買取書類のチェックも担当していますが、これらの書類は輸出業務において極めて重要であり、高い正確性が求められます。数千トンの鉄鋼を出荷するにあたり、品種によっては数十件の需要先に分かれていることもあり、それらをチェックするには大変な集中力が必要です。スペルの間違いだけでも信用状発行銀行の支払い確約は無効となるため、契約不履行による損害は莫大になる恐れがあるからです。誰でも簡単・確実に書類を作成できるようになると、チェックの負担が軽減され効率化が図れると考えていました」

書類読み取り精度の高さと業務の自動化で迅速かつ正確な処理を期待

貿易業務の効率化と業務負荷の軽減を実現し、グローバル市場への対応スピードと精度の向上を図る手段を模索する中で、2023年の夏に開催されたDX関連の展示会に答えがあったという。「出展企業のリストで目に止まったのが、双日テックイノベーションによる貿易業務のDX化という提案でした。面談を予約し、会場で紹介されたのは、当時まだ試験運用段階のTrade Hubだったのです」と話す酒井氏。Trade Hubは紙の貿易書類をクラウドにアップロードするだけでデータを生成し、照合チェックや諸掛費用・税額などの計算、帳票類の作成、連携システムへの登録といった一連の貿易事務を自動化するサービスだ。

これに注目した理由は主に2つあったという。1つは、書類の読み取り精度の高さと業務の自動化が同時に可能な機能が備わっていたこと。貿易書類の電子化・データ化においては紙書類の高度な判読技術が要求されるが、Trade Hubはクラウド上に書類をアップロードするだけで手軽に書類のデータ化が完了。ITやシステムに精通しないスタッフでも簡単に操作でき、迅速かつ正確な処理が可能になることが期待できたという。もう1つは、総合商社のノウハウが活かされた貿易事務特化型の実務自動化クラウドサービスだったこと。「総合商社では当社以上に貿易関係書類を膨大に取り扱うだろうと考えました。数多くの契約形態に対応し、実際に貿易の現場で使用されたノウハウが盛り込まれているため信頼できると感じました。また、スモールスタートにも対応する柔軟なサービスなので、初期投資を抑えながら導入できることも決断を促しました」と酒井氏は述べる。

貿易書類はほぼ100%データ化し書類間一致性チェック機能で手続き遅延を防止

Trade Hubの活用は、2023年秋頃から通関書類を作る際のパイロットプロジェクトとしてスタートした。導入に際して、松並氏は、「双日テックイノベーションのカスタマーサポートが貿易業務に精通し、迅速かつ丁寧に伴走支援いただいたおかげで、導入過程で発生した疑問点もスムーズに解決できました。その後はTrade Hubの運用にも慣れ、当社がやりたいことは一通りできるようになっています。また、ユーザーインターフェースの使いやすさや、導入後のフォローアップも担当者の間では非常に高評価です」と語る。

Trade Hubの活用により煩雑な業務負担が軽減されたことで、特に次の3つの効果が表れているという。

1つ目は、業務の効率化だ。例えば数時間かかっていた書類作成業務が30分程度に短縮された。また、通関書類や輸送書類のチェックに要する時間が大幅に削減され、スタッフは他の業務に集中できるようになっているという。倉掛氏は「まだ今も並行してチェックは行っていますが、集中力を持続しストレスの多かった作業負担が大幅に削減でき、精神的にも楽になりました。通関書類のチェックでは1件につき10~15分ほどかかっていましたが、Trade Hub導入後は半分に削減されています」と話す。

松並 由香利 氏

2つ目は、貿易関係書類のデータ化。Trade HubのOCR機能をフルに活用し、通関書類や買取書類はほぼ100%データ化されているという。これまでの手作業による転記作業が不要になり、業務処理が迅速に進むようになった。また、Trade Hubの「書類間一致性チェック機能」を活用することで、L/C(Letter of Credit;信用状)をベースに、D/R(Dock Receipt:貨物受取証)やS/A(Shipping Advice;船積案内書)、B/L(Bill of Lading:船荷証券)などを比較して不一致を早期に発見し、手続きの遅延を防いでいるという。

3つ目は、営業活動への注力である。貿易業務の書類作成やチェック作業は重要だが、海外営業部の使命は製品の販売先であるお客様との交渉や営業活動にある。2030年までにグリーン鋼材の製造・販売目標を600万トンとしているが、そのうち輸出が20%を占めるとすれば今の1.5倍の120万トンほどを現メンバーで対応しなければならない。酒井氏は「2026年からの欧州のCBAM導入に代表されるよう、グリーン鋼材の需要は世界的に広がり、当社の輸出量は今後も増加していきます。自動化できる業務があれば徹底して削減していく必要がある中で、Trade Hubの活用により本来の営業活動に注力できる環境が整いつつあるなど、好循環が生まれています」と分析する。

更なる読み取り効率の向上と船会社への運賃支払い処理の自動起票に取り組む

東京製鐵では今後、更なる読み取り効率の向上にチャレンジしていく考えだ。松並氏は「現在、船会社への運賃支払いは請求業務のワークフローを使って計上していますが、金額は手入力が行われています。それをTrade Hubで自動起票し経理へ連携できるようにすることも検討しています」と話す。

そして酒井氏は、今回のTrade Hubとの出会いは非常に良いタイミングだったと振り返る。「当社はこれからグリーン鋼材を世界に向けて拡販していく重要な時期を迎えます。貿易実務はミスが許されず熟練スタッフの高度な業務知識・スキルがないと対応できないシビアな業務ですが、Trade Hubを活用することで、少人数体制でも業務推進が可能になりました。今後も更に効率化ができるよう一層の機能向上に期待しています」

電炉メーカートップとして資源循環と脱炭素という社会全体の課題に解決策を示す東京製鐵の挑戦に、双日テックイノベーションはこれからも貿易業務支援の一翼で鉄の新たな時代の到来を見守りたいと考えている。