業界トップランナー鍋野敬一郎氏コラム第86回「DXプロジェクトで企業価値を高める外向きのDX戦略を考える~売上/利益、顧客満足度を高めるDX戦略、外向きのDX戦略を考える、その4~」をご紹介します。

□はじめに

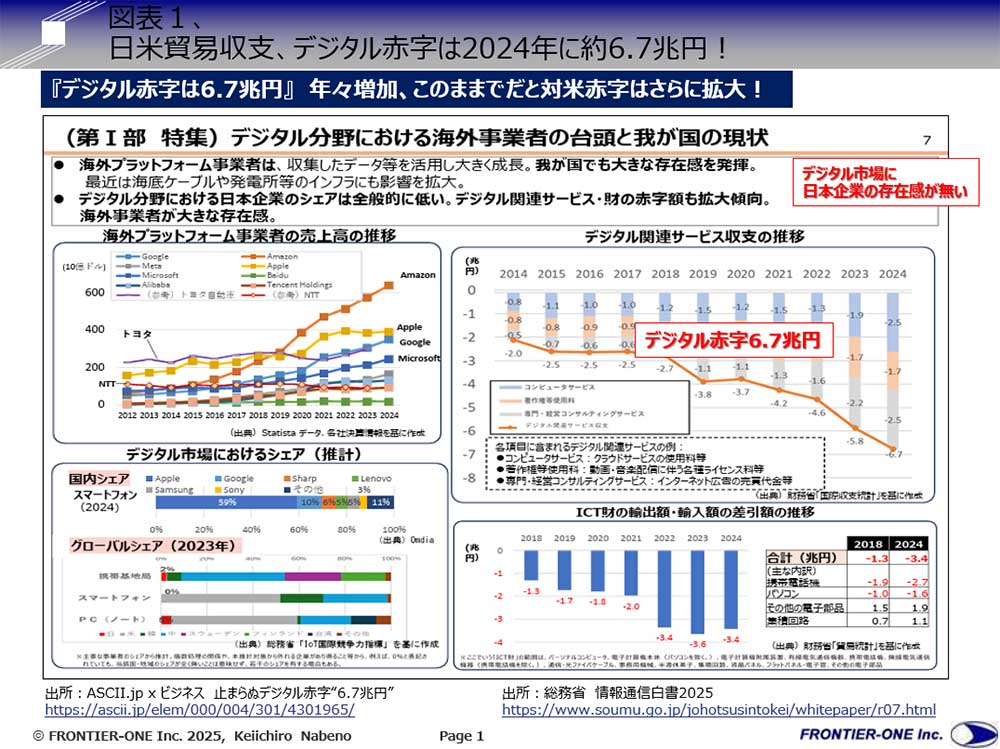

トランプ大統領の相互関税によって自動車産業のみならず、幅広い業界で関税による負担が重くのしかかっています。しかし、デジタル分野では既に6.7兆円もの赤字が発生しているのをご存じでしょうか。総務省の「情報通信白書2025」には、2024年度のデジタル赤字について資料に記載されています。10年前の2014年に約2.0兆円だったデジタル分野の日米貿易収支は年々拡大して、2025年には約6.7兆円と3倍以上に膨らんでいます。そして、今後もデジタル赤字はさらに増える見通しです。つまり日本は、毎年米国から莫大な金額のデジタル製品を購入していて、その貿易収支が年々拡大しています。

日本企業も電子部品や集積回路など、米国に対して強い領域もあります。しかし、スマートフォンやPCなど最終製品の市場シェアが大きく凋落したことで、貿易収支は輸入が増える一方です。日本企業の売る力や製品の強みが低下しています。以前このコラムでご紹介した通り、日本企業のDXは、内向きのDXに偏っています。逆に売上/利益を増やす外向きのDXに取り組んで成長戦略、企業価値拡大に取り組む必要があります。今回は、外向きのDXについて、先行事例を紹介するとともに中堅中小企業はDX戦略のスタートに顧客接点/顧客体験(CX)のデジタル化から取り組むケースをご紹介します。

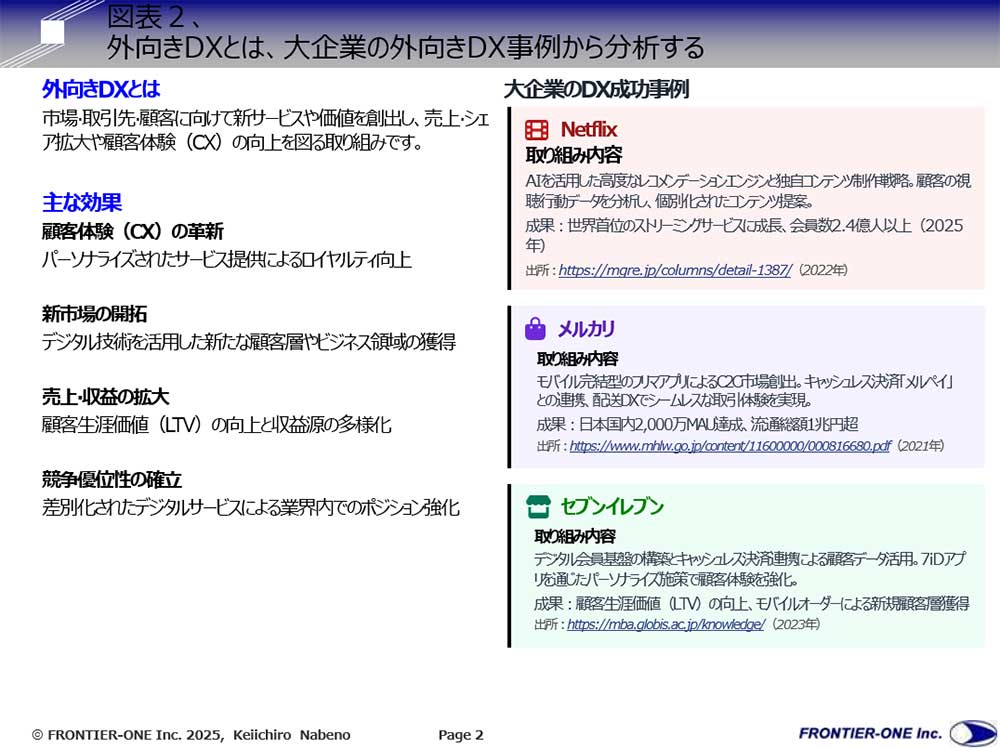

■外向きのDXとは、その狙いと先行企業の成功事例

外向きのDXとは、市場や取引先、顧客向けに新しい製品やサービスをデジタルで創出して売上・シェア拡大、顧客体験(CX:カスタマー・エクスペリエンス)の向上を図る取組みです。その主な効果として期待されているのは以下4つです。

1.顧客体験(CX)の革新

顧客それぞれに対してきめ細かいニーズをデジタルで提供して、顧客ロイヤルティを向上する取り組みです。具体的な例としては、スマートフォンの文字入力方法をキーボード入力、フリップ入力、音声入力などさまざまな入力方法が選べるパーソナライズ機能がこれに相当します。デジタル技術で、自由自在な入力方法を選択でき、ユーザーの入力履歴からの予測変換によって最小限の入力で簡単に文字が入力できます。

2.新しい市場の開拓

デジタル技術を活用した新しい顧客層やビジネス領域へ市場を展開します。具体的な例としては、音声を文字に自動変換する技術やカメラで撮影した画像などを文字認識して翻訳し、海外旅行やインバウンド旅行者との双方向コミュニケーションを実現するといった使い方です。その国独特の言い回しや文化的宗教的な意味合いはまだ十分に対応できていませんが、簡単な単語や会話ならば十分使えます。旅行業界の市場拡大に、大きく貢献していると思います。

3.売上・収益・顧客満足度の拡大

DXは、顧客生涯価値(LTV:ライフ・タイム・バリュー)の向上と収益源の多様化を加速、推進します。具体的には、これまで製品のアフターサービスはメーカーが直接的・間接的に提供していましたが、保守期限が切れた製品や複数メーカー製品(エレベーターなど)のアフターサービス、保守修理サービスなどを提供する第三者サービス企業などが該当します。物流サービスの例として、MUJINは複数メーカーのロボットアームによるピッキング作業(商品の中から出荷指示のあったものを集めるピックアップ作業)に対応するシステムを開発して、これまでユーザー企業がメーカーごとに個々に設定・運用していた手間を無くすことに成功したケースです。

4.競争優位性の確立

DXをビジネスに生かすためには、顧客ニーズやその行動を分析、予測して潜在的な市場や競争優位性を獲得します。デジタルで差別化して顧客サービスを提供するというものですが、具体的な身近な例としてはタクシーの配車アプリで近くのタクシーを自分が居る場所まで呼び寄せて、その行く先もアプリで場所を伝えて支払いまで行います。これまでは、タクシー会社に電話して、配車してもらい支払いをしていましたが、これをスマートフォンのアプリでデジタル技術を利用したサービスで全て簡単に済ますことができます。海外からの旅行者も、表示を英語や中国語など自国語にすれば日本でも簡単にタクシーを利用できます。タクシーの配車サービスを、外向きのDXした事例です。

(DXの競争優位性獲得については、次回コラムでご紹介したいと思います。)

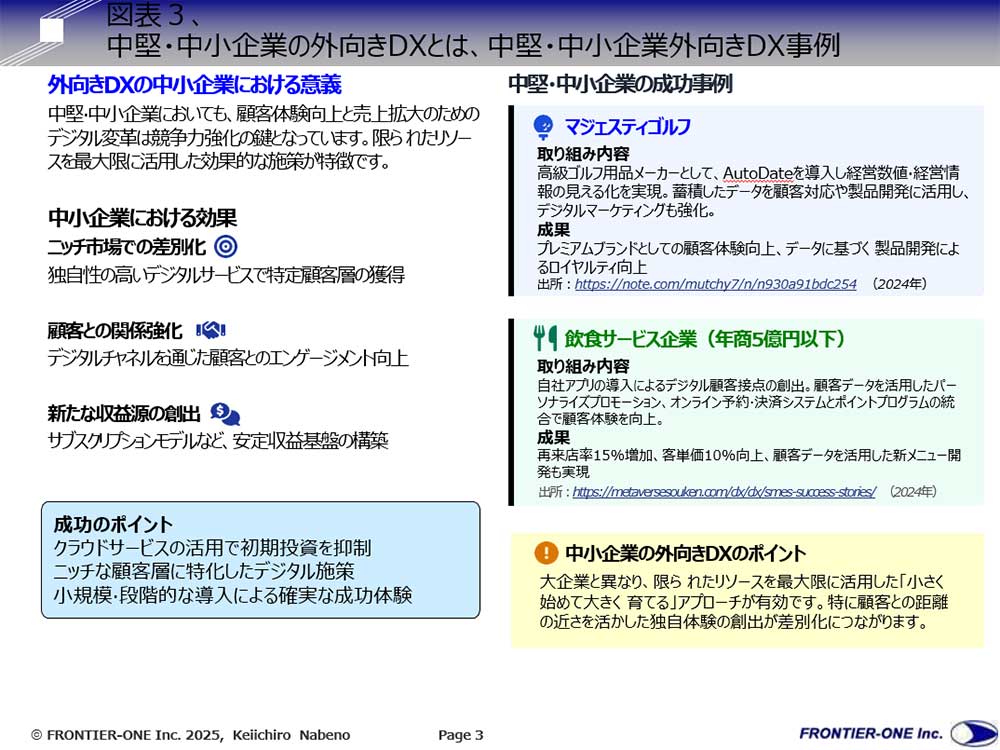

■中堅・中小企業の外向きDXとは、顧客向けのDXを段階的に取り組むこと

中堅・中小企業における外向きDXのポイントは、大企業と違って投資資金やリソースが限られているため「小さく始めて大きく育てる」アプローチが有効です。特に顧客との接点を増やす、近づける、関係を深める取り組みをデジタル技術で繰り返して顧客関係性を強くすることが重要です。限られた資金やリソースを生かすために、次の3つに取り組む必要があります。

1.ニッチ市場で顧客を差別化

特定の顧客層を狙って、独自性の高いデジタルサービスを提供します。ニッチ市場を選ぶことで、顧客の囲い込みを行うとともに安定した売上・収益を確保する狙いがあります。顧客を絞り込んで、ニッチ市場としてデジタルサービスを提供する方が限られたリソースで着実な効果が狙えます。失敗しても、その影響が限定的で再度チャレンジできます。

2.顧客との関係性を強化する

デジタル技術を利用して顧客接点を増やし、顧客との関係性を深く追求します。ゲーミフィケーションやサービスレベルを段階的に作ることで、顧客満足度を高めサービス品質を向上して離反率を減らします。顧客ランクによる売上額の向上を目指します。ライバル会社の顧客に対してデジタルで乗り換えを促し、ハードルの低い移行サービスを提供して顧客層の拡大(カスタマーエンゲージメント)を狙います。

3.新たな市場創出はサービスのプラットフォーム化で展開

まず顧客サービスをサブスクリプションで提供するなど、顧客維持率を高める取り組みに注力します。新規顧客を新たに獲得するコストや手間よりも、顧客を維持することはコスト対効果が高く合理的です。携帯電話やネット通販などで、決済処理の使いやすさや配送無料などは顧客維持率を高める手段の1つです。スマートフォンのアプリや機器類の付加価値サービスなどがそのスタートとなります。

例えば、Amazonは書籍販売からスタートしていますが、書籍のネット販売というプラットフォームを拡大して、他の商品へ品揃えを広げた結果が現在につながります。無料配送サービスや動画コンテンツ提供やデジタル書籍販売が、お得感を出しています。ネット決済やネット通販のプラットフォームを貸し出すサービスも展開しています。

また、楽天は、はじめは地方やレアな商品を扱うネット上のショッピングモールからスタートして、巨大ネット通販へ発展しました。

既に通信や銀行、証券、保険といったあらゆるビジネスをネット上で展開しています。このように、顧客との接点をデジタル化してプラットフォームを拡大し、成長しています。段階的なアプローチを繰り返して成功体験を積み重ねている点は、外向きDXのモデルケースだと言えます。

外向きのDXプロジェクトについて、DX推進のポイントとその事例についてご紹介しました。日本企業は、内向きのDXが得意だと言われていますが、タクシーの配車サービスや小売系・ネット系などは外向きのDX事例としても読み替えることができます。次回は、DXの差別化について紹介します。

次回は、事例からその詳細について紹介します。