業界トップランナー鍋野敬一郎氏コラム第87回「DXプロジェクトで他社との差別化戦略を考える、勝ちに行く戦略とは~DX推進による競争優位の確立、成功と失敗の分岐点を比較分析する、その5~」をご紹介します。

□はじめに

生成AIの主導権を巡る戦いは日々熾烈を極めているようです。先行するオープンAI社のChatGPTが、依然として優位にあり、これをGoogleのGeminiやイーロン・マスク率いるxAIのGrokが追撃しています。既にAI敗退していると言われるアップルやMeta、ダークホースの中国DeepSeek(ディープシーク)など、さらに各国政府肝いりによるAIエージェント開発まで過剰な競争市場となっています。いずれも巨額な投資によってAIビジネスの覇権を握ることを狙っていますが、オラクル社はオープンAI社より、クラウド基盤OCIの巨額受注に成功しました。総額3,930憶ドル(約58兆円、2025年9月末時点)という、国家予算規模の受注です。さて、生成AI市場で着実かつ安定的に成功できる企業とは、先行する大手AI大手のオープンAI社とその基盤を提供するオラクル社のどちらでしょうか。個人的には、後者のオラクル社だと思います。

他者との差別化がビジネスにおける勝ち残るポイントですが、それは同じカテゴリの機能や優位性というレベルだけではなく、その周辺領域も差別化するポイントです。ZDNET Japanの記事で、日本オラクル三澤社長がインタビューのなかで答えているとおり、オラクル創業者兼CTOのラリー・エリソン氏は、AI戦略を進めるに当たり、あえて「やらないこと」を2つ決めていると言っています。1つは「GPUを自社開発しないこと」で、NVIDIAにとって協力しやすいパートナーとしての地位を確立しました。2つ目は「生成AIモデルを自社開発しないこと」です。(https://japan.zdnet.com/article/35239311/)

オラクル創業者のラリー・エリソン氏が、「弊社も生成AIのトップベンダを目指す」と言えば、企業規模や資金力などから十分オープンAI社を超える企業を作ることができたかもしれません。この発想は、イーロン・マスク氏のxAI社創設と生成AIのGrok開発が近い発想だと思います。しかし、ラリー・エリソン氏は独自の生成AI開発ではなく、そのクラウド基盤OCIでこの市場に参画しています。どちらがビジネスとして成功するのかまだ答えは出ていませんが、この市場におけるイーロン・マスク氏とラリー・エリソン氏それぞれの差別化戦略は「生成AI製品の差別化」と「生成AIを支える基盤の差別化」で異なっています。DX戦略は、企業の成長戦略そのものですが、内向きのDXと外向きのDXでは内容も効果も大きく異なります。今回は、DXの差別化戦略についてお話いたします。

■DX推進の現状とデータで見る日本企業のDX失敗率とデジタル赤字

前回のコラムでご紹介した通り、総務省の情報通信白書2025によると、2024年度の日本のデジタル貿易収支は約6.7兆円もの赤字です。これは10年前の2014年の約2.0兆円から 実に 3倍以上に拡大した数字であり、日本企業の売る力、製品の競争力がデジタル領域で著しく低下していることを物語っています。この現実は、多くの日本企業がDXに取り組んでいるにも関わらず、内向きの業務効率化に偏っていて、外向きの成長戦略や企業価値拡大にDXが貢献できていないことを示しています。DXを通じた事業の差別化と競争優位の確立が急務となっています。

(総務省:情報通信白書2025、https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r07.html)

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表している「DX白書2023」によると、日本企業の80%がDXに取り組んでいますが、約3割の企業が成果を実感できないと回答しています。また、「成果が出ている」と回答した企業においても、その多くが部分的な業務効率化に限定された効果です。DX推進で期待されているビジネスモデルの変革や新規事業の創出といったレベルで成功している企業はごく一部にすぎません。

(IPA「DX白書2023」、https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html)

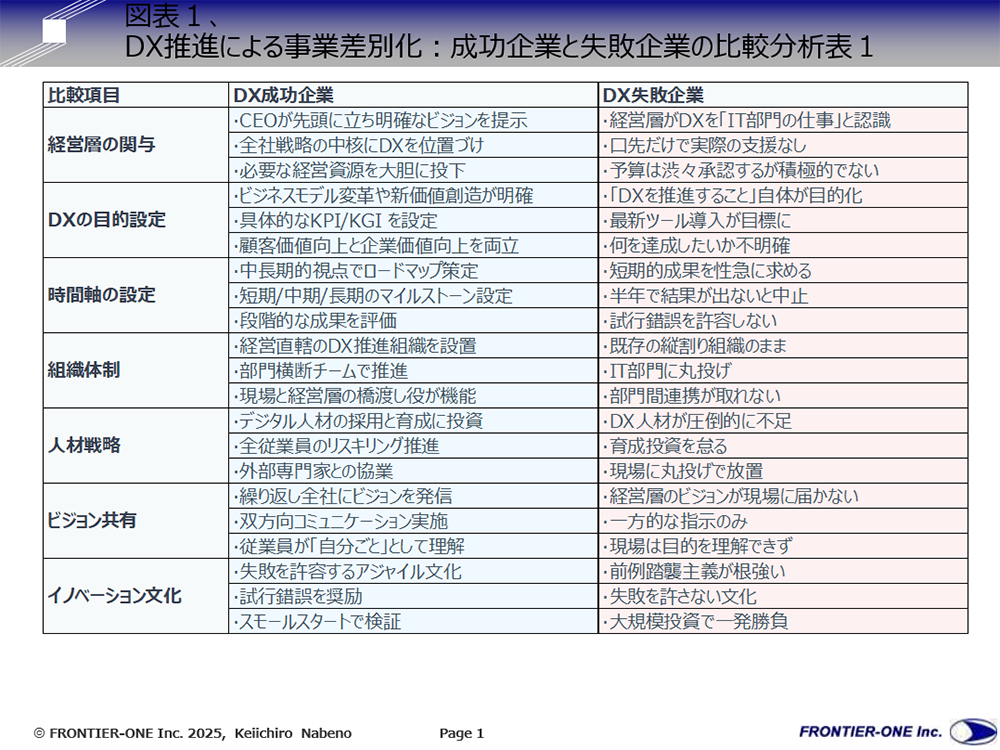

それでは、DX成功企業とDX失敗企業には、どのような違いがあるのでしょうか?

DX推進のポイントは複数ありますが、成功事例と失敗事例の要因を比較してみたいと思います。比較項目は、次の14項目です。①経営層の関与、②DXの目的設定、③時間軸の設定、④組織体制、⑤人材戦略(人材採用/育成)、⑥ビジョン共有、⑦レガシーシステム対応、⑧データ活用、⑨顧客価値創造、⑩イノベーション(文化/マインド)、⑪ESG/サステナビリティ、⑫技術トレンド対応、⑬投資対効果、⑭外部連携(業界/企業間/異業種間)について比較表を作成してみました。

■DXの差別化戦略の具体的な事例について

成功と失敗を比較してみると、DXで成功する企業と失敗する企業には明確な違いがあることが分かります。良く言われている言葉ですが、最も重要なのは「DXは手段であり目的ではない」という基本認識が、経営者と組織(企業)が理解できているのかという点です。DX推進を行うDX推進組織やDX担当者はほぼ全員が理解していると思いますが、経営者や管理者層はベンダ丸投げでも出来る程度の認識しか無いケースが散見されます。成功のカギとなるのは、経営層の強力なコミットメント、明確なビジョンの共有、そして中長期的な視点での取り組みです。特に日本企業に求められるのは、内向きの業務効率化に偏るDXから脱却して、外向きの成長戦略や企業価値向上につながるDXへの転換です。

DXに失敗する企業に共通する5つの原因

①DXへの根本的な誤解

最も深刻な問題は、DXを単なる「最新ITツールの導入」や「業務のデジタル化」と捉えてしまうことです。システム導入やツール導入が目的化してしまい、「何を実現したいのか」「ビジネスをどう変えたいのか」という本質的なビジョンが欠けています。結果として、部分的な業務効率化に留まって変革には繋がりません。

②戦略・ビジョンの根本的欠如

経営層が明確なDX戦略を描けていない、あるいは描いていたとしても、他人事で現場の従業員まで浸透していないケースが多く見られます。全社で目指す方向性が共有されていなければ、各部門の取り組みはバラバラになり組織としての力を結集できません。

③組織・文化の構造的な壁

DXは技術的な変革だけでなく 、組織のあり方や働き方、意思決定のプロセス、そして従業員の意識そのものを変える「マインドチェンジ」でもあります。しかし、多くの日本企業には縦割りの組織構造、前例踏襲主義、失敗を許容しない文化などが根強く残っていて変革の大きな障壁となっています。

④デジタル人材の圧倒的不足

DXを構想して、推進できるデジタル人材が社内に圧倒的に不足しています。ITスキルはもちろんのこと、ビジネス課題を理解し、データに基づいて戦略を立案できる人材は非常に希少です。外部から採用しようにも競争は激しく、社内で育成しようにも時間とコストがかかるというジレンマに陥っています。さらに、デジタルに不信感を持っている人達が抵抗勢力として存在しています。

⑤レガシーシステムという技術的負債

長年にわたって改修を繰り返してきた結果、複雑化‧ブラックボックス化した既存のITシステム(レガシーシステム、レガシーERPなど含む)が、新しいデジタル技術の導入やデータ連携を妨げる大きな足かせとなっています。このレガシーシステムからの脱却には多大なコストと労力が必要なため、多くの企業が二の足を踏んでいます。これが、「2025年の崖」問題の核心だと言えます。

今回はDX推進による競争力と差別化についてご紹介しました。日本経済は、米中対立や自由貿易の限界など厳しい状況にあります。トランプ政権の相互関税政策により、基幹産業である自動車業界のみならず、農業や流通など幅広い業界で関税負担が重くのしかかっている現状において、日本企業の競争力維持はかつてないほど重要な経営課題となっています。前述した通り、その逆転の要となるのはデジタルによる変革だと言えます。いま一度、日本の競争力を高めるためにはDX推進による成功を目指すしかないと思います。

次回は、事例からその詳細について紹介します。